L'émergence d'un langage textile global

Dans l’écheveau des arts contemporains, le textile reprend une place de choix. Ce qui fut jadis relégué au rang d’art mineur — travail domestique, savoir-faire silencieux — revient aujourd’hui comme un mode d’expression majeur, profondément incarné. Le fil, qu’il soit cousu, tissé, tendu ou sculpté, devient médium du sensible. En France comme au Danemark, deux scènes culturelles que je connais en profondeur, des expositions majeures ont récemment consacré cette matière à la fois ancestrale et hautement contemporaine.

Mes propres créations de bijoux durables, en bois précieux et fils issus des surplus de l’industrie du luxe, s’inscrit dans cette résonance.

Sans surprise, l’ouvrage du fil est une affaire presque exclusivement féminine. Le fil remet à l’impermanence, à la souplesse, à la capacité d’adaptation et de redéfinition de contours dans un processus presque sans fin.

Annie Albers, référence dans l’art textile moderne, a regretté, à la fin de sa carrière, que cette catégorie d’art soit aussi peu reconnue, différemment de la peinture ou même du dessin, très consacrés dans l’art. Elle s’est mise ainsi au dessin et à la sérigraphie, toujours avec un regard très graphique et profondément contemporain.

Tissage romanesque

Dans l’épique « Cent ans de solitude » (Cien años de soledad) de Gabriel García Márquez, le personnage de Rebeca Buendía, fille adoptive, brode continuellement son propre linceul tout au long du roman. Un jour elle brode, l’autre, elle défait l’ouvrage de la veille. C’est dire qu’elle tient à la vie, même à la suite de nombreux événements tragiques et d’un amour interdit avec José Arcadio (le fils de la famille). Rebeca se retire du monde. Elle vit en recluse dans la maison familiale, coupée de la société, refusant même de recevoir les visiteurs. C’est dans cette solitude profonde qu’elle commence à broder son propre linceul, comme un acte de préparation à la mort, de résignation, mais aussi de dignité silencieuse.

Cette image est l’une des plus fortes du roman : elle incarne à la fois la cyclicité du destin, la solitude volontaire, et la poétique du temps figé qui traverse tout l’univers de Macondo.

Textile et douce architecture

Le fil est aussi une matérialité du trait, avec lequel tout est encore possible, dans une douce malléabilité. Il se fait aussi peau.

Dans la continuité de l’histoire, l’art textile s’invite avantageusement dans l’architecture, tant en intérieur comme en façade.

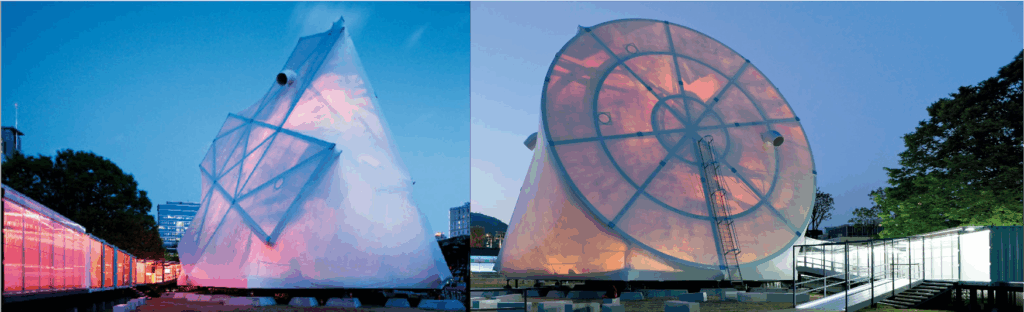

Le pavillon Prada Transformer, à Seoul en est un bel exemple de cette architecture mouvante. Réalisation de OMA – Office for Metropolitan Architecture Rem Koolhaas – cet objet architectural éphémère est dédié à la culture et à la communication de ma marque. Datant de 2008 – 2009, cette réalisation est d’autant plus remarquable que ses espaces sont transformables : rond, triangulaire, pointu, l’objet décline diverses faces lesquelles sont tantôt base, tantôt façades.

Et du fil…

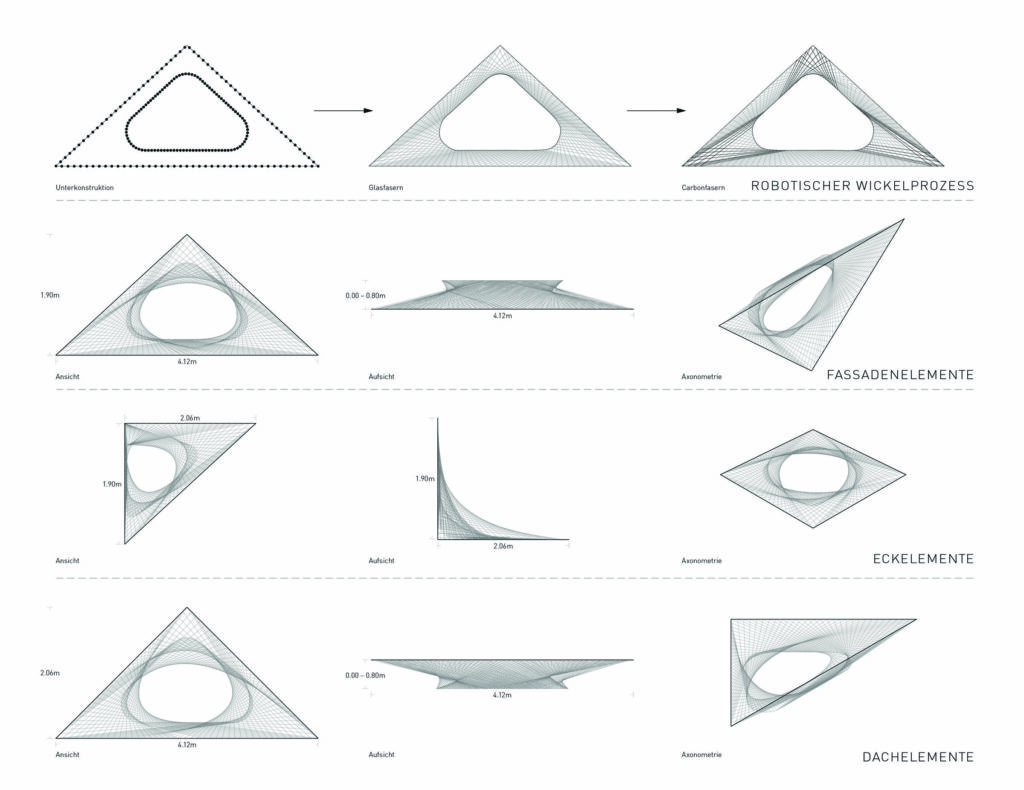

L’école textile Texoversum, rattachée à l’université de Reutlingen, en Allemagne, incarne une convergence audacieuse entre pédagogie, recherche avancée et innovation textile. Ce pôle d’excellence s’est récemment doté d’un bâtiment emblématique, élément-clé d’un vaste projet d’extension du campus. Son architecture saisissante attire le regard : une façade avant-gardiste, véritable prouesse technique, conçue à partir de modules tissés en fibres de carbone et de verre.

Imaginée grâce à une étroite synergie entre les agences Allmannwappner (Munich), Menges Scheffler Architekten (Francfort) et Jan Knippers Ingenieure (Stuttgart), cette enveloppe architecturale unique réunit esthétique textile et ingénierie de haute précision. Il s’agit d’une première mondiale, où le textile devient structure, transformant la matière souple en support d’innovation architecturale. Ce projet illustre ainsi la capacité du textile contemporain à se hisser au rang des matériaux d’avenir dans la construction.

Cette belle réalisation est une suite logique du Pavillon Allemand pour l’Exposition Universelle de 1967 à Montréal, œuvre de Frei Otto et de Rolf Gutbrod, qui a marqué l’histoire de l’architecture et de la construction.

Un peu d’histoire : l’art textile au fil des époques

L’histoire de l’art textile est ancienne, riche, et profondément liée à des contextes culturels, sociaux et politiques. On peut distinguer plusieurs périodes d’essor majeur de l’art textile, chacune marquée par des figures clés et des innovations techniques ou esthétiques. Voici une vue d’ensemble structurée en grandes périodes :

Antiquité et civilisations traditionnelles (Égypte, Andes, Chine, Perse) :

Période : de l’Antiquité jusqu’au Moyen Âge

L’art textile est déjà très élaboré dans les civilisations antiques : techniques de tissage, broderie, teinture naturelle, etc. Le textile est à la fois fonctionnel, sacré et socialement symbolique.

Références :

- Égypte ancienne : lin finement tissé pour les pharaons.

- Civilisations précolombiennes (Nazca, Paracas, Inca) : textiles funéraires d’une complexité exceptionnelle.

- Chine (dynastie Tang, Han, Song) : soies brodées, motifs codifiés.

- Empire perse : les tapis et tentures.

Moyen Âge et Renaissance : Le textile comme art noble

Période : XIIᵉ – XVIᵉ siècles

L’art textile européen connaît un essor avec les tapisseries, notamment en Flandres et en France. Ces pièces racontent des récits historiques, religieux ou allégoriques.

Références :

- La Dame à la Licorne (vers 1500) – Musée de Cluny, Paris.

- Tapisserie de Bayeux (XIe siècle) – récit épique brodé.

XIXe siècle : entre artisanat et industrialisation

Période : XIXᵉ siècle

L’essor de la Révolution industrielle modifie profondément le textile : perte du geste artisanal au profit des machines. En réaction, des mouvements prônent un retour à l’artisanat.

Références :

- William Morris (Royaume-Uni) – Arts & Crafts Movement, retour au tissage manuel, motifs floraux, teintures naturelles.

- Anni Albers (début XXᵉ mais en lien direct avec cet héritage) – enseignement et travail inspirés par l’artisanat textile traditionnel.

XXᵉ siècle : reconnaissance de l’art textile comme art contemporain

Période : 1920 – 1970

L’art textile sort de la sphère domestique ou décorative pour entrer pleinement dans le champ de l’art moderne et conceptuel. Le Bauhaus, en particulier, joue un rôle crucial.

Références :

- Anni Albers – pionnière du textile moderne, formée au Bauhaus puis enseignante à Black Mountain College.

- Sophie Taeuber-Arp – Suisse, abstraction géométrique dans les arts textiles.

- Lenore Tawney (États-Unis) – sculpte le fil dans l’espace.

- Magdalena Abakanowicz (Pologne) – grandes sculptures textiles organiques.

- Sheila Hicks – Américaine basée à Paris, mêlant fil, sculpture et espace.

XXIᵉ siècle : art textile et résurgence contemporaine

Période : 2000 – aujourd’hui

Le textile revient avec force dans l’art contemporain, souvent lié à des pratiques féministes, écologiques, postcoloniales ou introspectives. Le fil devient médium de mémoire, de réparation, de résistance, mais aussi de sensualité plastique.

Références contemporaines :

- Chiharu Shiota – Japon/Allemagne : installations monumentales de fils rouges et noirs.

- Olga de Amaral – Colombie : hybridation entre tissage et or, matière et lumière.

- Tanya Aguiñiga – Mexique/États-Unis : tissage et performance sociale.

- Judith Scott – États-Unis : sculptures textiles brutes et poétiques.

- Billie Zangewa – Afrique du Sud : collages de soie cousue, intimités noires et féminines.

- Faig Ahmed – Azerbaïdjan : réinvention digitale du tapis traditionnel.

Sur la scène culturelle en France,

Les Institutions : Fondation Villa Datris (L’Isle-sur-la-Sorgue), Cité internationale de la tapisserie (Aubusson) sont à référencer.

La scène textile nordique très active, intégrant durabilité, design et émotion. La marque de textiles danoise Qvadrat, fondée en 1968, est également à retenir. La société propose des tissus de très grande qualité alliant texture et couleurs.

L’art textile n’a jamais été une simple technique : il est langage, mémoire, politique, et aujourd’hui plus que jamais, il retrouve sa juste place dans l’art contemporain.

En France, le textile comme art de la mémoire et du manifeste / Retour sur quelques expositions qui ont marqué le paysage culturel parisien

Anni Albers au MAM Paris (2021)

L’exposition rétrospective du duo Anni et Josef Albers au Musée d’Art Moderne de Paris rendait hommage à une visionnaire du textile moderne. Anni Albers a redéfini le tissage comme structure artistique — à mi-chemin entre le geste et la pensée. En écho, mes créations puisent dans la géométrie sacrée, où chaque fil devient axe, onde, ligne d’énergie.

Olga de Amaral à la Fondation Cartier (2025)

Ses tapisseries sculpturales, dorées et vibrantes, invoquent les racines andines tout en explorant l’abstraction la plus contemporaine. Le textile y devient mur, voile, onde de lumière. Mon usage du fil métallique, du bois doré, et des formes flottantes s’inspire de ce langage sensoriel.

“Fils” à la Maison de l’Amérique Latine (2025)

Cette exposition collective tissait des récits identitaires forts, où la broderie devenait langage politique et intime. Une filière narrative dans laquelle je m’inscris en travaillant les matières recyclées comme des traces vivantes.

Chiharu Shiota au Grand Palais (2025)

L’artiste japonaise utilise le fil comme cartographie de la mémoire et de l’invisible. Ses installations monumentales donnent à voir ce qui lie et relie. Dans mes bijoux, les fils tissent eux aussi une topographie secrète, un espace émotionnel discret.

Au Danemark : Le textile comme lien communautaire et introspectif. "TIME 8098:30" au Trapholt Museum (2025)

Cette exposition participative rassemble des broderies cousues sur de vieux draps de lin, porteurs d’histoire. Chaque point est un mot silencieux, un fragment d’âme. Cette démarche m’inspire fortement : mes bijoux racontent eux aussi des histoires à travers des fils oubliés, que je réanime.

Trapholt Museum : laboratoire textile permanent

Ce musée de design et d’art contemporain a à plusieurs reprises honoré le textile. J’y ai moi-même présenté ma collection “Slow Jewelry” en 2021. Le Danemark, avec sa tradition du design à la fois fonctionnel et poétique, offre un terreau idéal pour les croisements matière/concept.

Matières croisées : du fil au bijou, une poétique du réemploi

Mon travail se situe à la confluence de ces deux scènes : le geste introspectif et communautaire du Danemark, la force narrative et plastique de la scène française.

Le bois que j’utilise est récupéré, sculpté à la main. Les fils — soie, lin, coton ou métallique — proviennent des rebuts de l’industrie du luxe. Chaque pièce est un point de couture entre mémoire et présent, une forme de cartographie intime.

Le textile comme vision du monde

Le fil relie les rêves, les identités, les mémoires. Il tisse un avenir possible où l’art se fait soin, attention, lenteur et transmission.

En explorant ces filières croisées, je souhaite à la fois honorer celles et ceux qui m’ont précédée, et inscrire mon travail dans une esthétique de la résilience et de la beauté retrouvée.

Printemps 2025.